印度教的三大主神,分别是创造之神梵天、保护之神毗湿奴和毁灭之神湿婆。中世纪,南印度流行毗湿奴崇拜和湿婆崇拜,这两个主神相关化身的石刻在泉州皆有发现。

元印度教毗湿奴石雕立像

元(1271—1368年)

石 石刻

通长51厘米 通宽27厘米 通高124 厘米

国家一级文物

福建省泉州海外交通史博物馆 藏

这尊毗湿奴造像刻画的是毗湿奴原型,于1934年在泉州南教场(今旧汽车站附近)发现。辉绿岩质地,圆雕。神像头戴尖顶宝冠,两眼下视,鼻梁高耸。宽肩细腰,有4只手臂,上两臂举起,手持毗湿奴标志物,即右手的宝轮,左手的法螺,下两臂右手伸出,手掌已断失,应作无畏手印,左手倚一根棒形矛。双足立于半月形的束腰圆台上,台座底部有榫卯。

石像整体造型保留印度本土风貌,显得高贵、静穆。衣饰表现上较印度本土的毗湿奴造像要简洁和概括许多,纹饰很少,面部特征综合有印度人和中国人的特点。

元天主教泉州主教安德烈石墓碑

元(1271—1368年)

石 石刻

通长56厘米 通宽45厘米 通高9厘米

国家一级文物

福建省泉州海外交通史博物馆 藏

这方墓碑于1946年在泉州通淮门靠近龙宫的城墙基础内掘获,是刺桐(泉州)第三任主教安德烈·佩鲁贾的墓碑。

佩鲁贾是意大利中部一个城市的名字,当时来华的传教士包括中东来的穆斯林,往往在自己名字的后面再注明地名,以表示其籍贯。安德烈于公元1313年奉派从北京南下到刺桐当主教。墓碑的顶部已经破损,或许是圆的,也可能是尖拱状的;上面的浮雕也已磨损,只残留着十字架的下半段,天使的胳膊依稀可辨,好像还有翅膀或者飘带,但看得出来,她们是在飞翔;下面还有莲花状的承座。

20世纪50年代初,英国学者约翰,福斯特在几位考古学家和碑铭学家的帮助下,辨认出这些由中国雕刻师依样画葫芦刻出来的不很规整的文字是拉丁文,里头有安德烈·佩鲁贾的字样。

这位刺桐主教之所以如此著名,与他写的一封信有关。这封信是公元1326年在泉州写的,寄往他的故乡意大利佩鲁贾瓦尔敦,原件至今保存在法国国家图书馆。他在信中不仅盛赞了刺桐城的繁荣,而且告诉我们许多鲜为人知的重要历史事实。他说,在中国有一座濒临海洋的大城,波斯语称它Zayton(刺桐)。有一个亚美尼亚妇人非常有钱,在这个城市里建了一座大教堂,可以说没有比它更雄壮华丽的了。这位富妇还捐赠巨资来维持教堂的一切开支。而安德烈本人则在城外附近的小林中另建一座美丽的教堂。他说,中国皇帝每年给他的俸金很优厚,相当于100金佛罗林(约等于50英镑,这在当时数目可观)。他还说,在这个大帝国境内,各国人民都能够自由居住,并信仰各自的宗教。他们这些传教士也能够在这里自由传道。而让他最感头痛的是,这个城市的犹太人和穆斯林没有一个改变信仰,至于那些偶像崇拜者,虽然接受洗礼的很多,但不少人根本不遵守基督教的教规……

安德烈的信虽然不像马可·波罗或伊本·白图泰的游记那样精彩,但他在信中所报告的内容,为我们了解元代泉州的基督教传播及其相关的情况,提供了十分可信的资料。他甚至在无意中证实了意大利人雅各所说的,刺桐城的确有不少犹太侨民,而且他们一直信仰着自己的犹太敎。

元基督教八思巴文易公刘氏石墓碑

元(1271—1368年)

石 石刻

通长42厘米 通宽31厘米 通高8.5厘米

国家一级文物

福建省泉州海外交通史博物馆 藏

碑为辉绿岩石琢成。碑顶的尖拱已被凿毁,除底边外,其余三个边刻有连续卷曲花纹。碑的正中刻有一个尖拱形框,尖拱下浮雕一个四端作剑锋形的十字架,十字架下浮雕卷云图案。再下面阴刻蒙古八思巴文字二行,其左右各有一行汉字:时岁甲子 仲秋吉日。

碑上的“时岁甲子”,可能是元泰定元年(1324年)。此方碑刻于1948年在泉州北门城基内掘获。2003年,新疆大学西北少数民族研究中心牛汝极教授对两行八思巴文的释读为“易公刘氏墓志”(易先生的夫人刘氏之墓)。

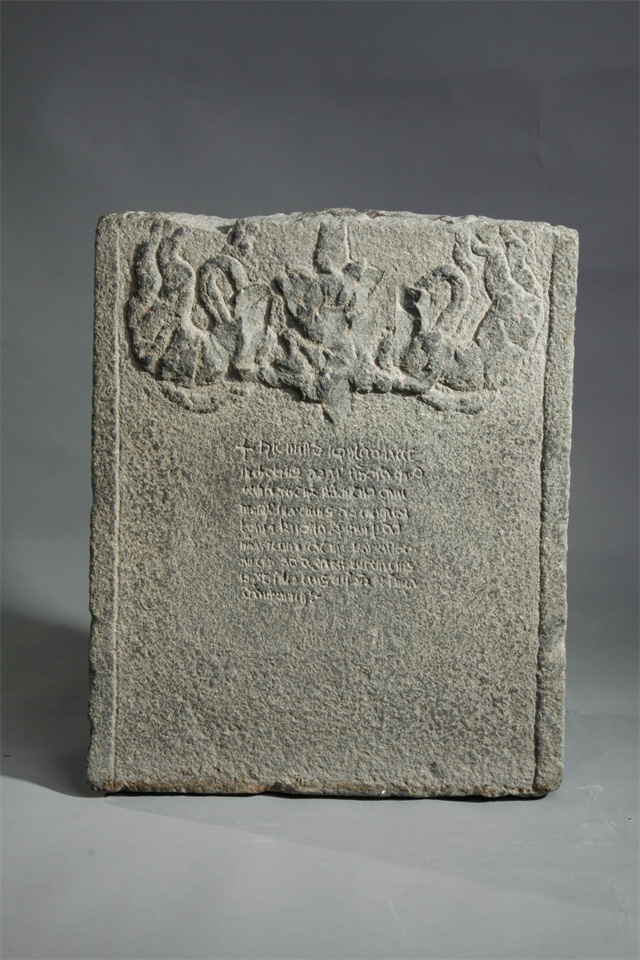

元景教雕“十”字飞天纹尖拱形石碑

元(1271—1368年)

石 石刻

高51.5厘米 宽55.0厘米 厚9.0厘米

国家一级文物

泉州市博物馆 藏

该石碑为青石质,尖拱形,单面浮雕。有雕刻边框线,石刻正中雕一对带羽翼的飘带飞天双手合捧持一“圣物”,“圣物”似莲台,莲台底下带柄,莲台上有一朵祥云,祥云承托一朵盛开的莲花,莲花上立一个大十字架。飞天头戴冠,冠顶有一小十字架,身披飘带,手臂裸露,背上长有双羽翼,飘在如意云海中。该石刻雕饰丰富、精美,飞天衣饰线条流畅、自然。

飞天脸部五官磨平,石刻右下角微残,边多处微损。

该石碑原砌于泉州城东北郊后茂社区魏姓村民屋后墙上,是元代泉州宗教文化繁荣发达的重要实物证明。

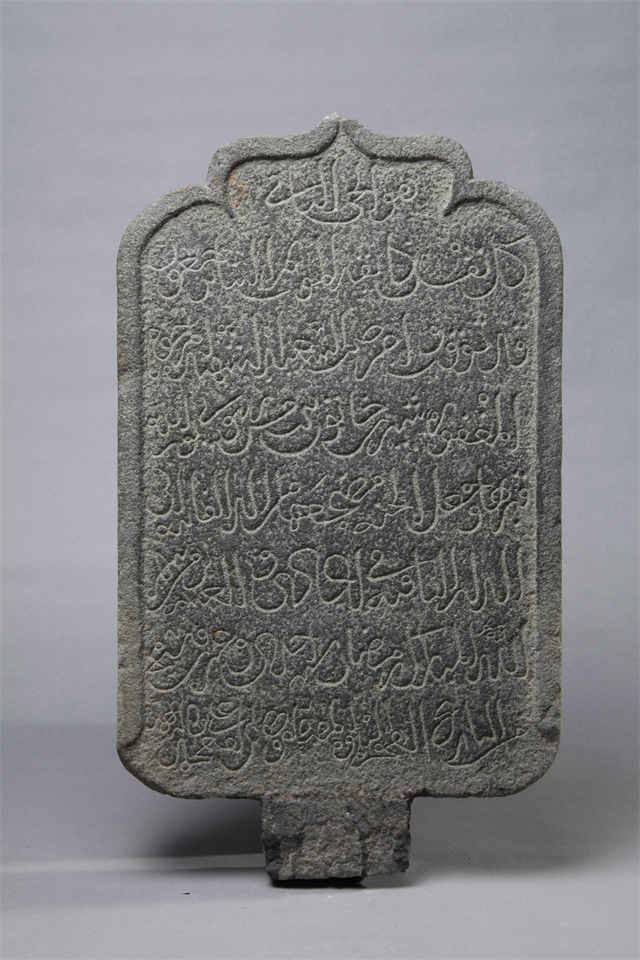

元伊斯兰教茜琳哈通石墓碑

元(1271—1368年)

石 石刻

高74厘米 宽43厘米 厚9厘米

国家一级文物

福建省泉州海外交通史博物馆 藏

该石碑为辉绿岩石琢成,顶部呈尖弓状,底碑榫较小,全碑完整。双面雕刻边框,正面混刻8行阿拉伯文、波斯文,背面阴刻6行阿拉伯文。经译文可知,这是茜琳哈通·宾·哈桑苏拉的墓碑。1932年拆泉州仁风门(东门)时获得。

“茜琳”是波斯语,意为“温柔的”“新鲜的”,曾是历史上一位著名女士的名字。“哈通”是波斯或突厥语,后在阿拉伯语中通用,意指“女士”“夫人”或者“乐园中的皇后”,这说明死者可能是波斯人。碑文人名亦可译为“哈桑苏拉的女儿茜琳哈通”。